社会連携

community

2025年09月04日

以下のとおり、公開講座を対面で開催いたしますので、ぜひご参加ください。

【演題】

共生社会を生きる-ケニアの医療・教育活動から私たちが知ること「支えられている」こと

【内容】

ケニアの障害をもつ子どもは、命の価値を値踏みされ、医療からも教育からも疎外されている−この実態を目の当たりにした公文氏は、人として尊重され、愛され、必要なケアを受けるという「あたりまえ」のことを実現させるために奮闘してきました。これは遠いアフリカの地の特別なことなのでしょうか。共に生きるとは何かを「共に」考える機会にしたいと思います。

【日時】2025年10月21日(火)10時35分~12時15分

【実施場所】北星学園大学内

【講師】公文 和子 氏(小児科医)

【参加費】無料

【申込締切】2025年10月10日(金)13:00まで(定員になり次第、申込を締め切ります)

【申込方法】

・一般の方は、事前申込みが必要です。

・在学生の方は、本学の「アセンブリⅡ」の履修者以外の在学生は、事前申込みが必要となります。

ホームページの申込フォームよりお申込みください。

*申し込み後、ご登録いただいたメールアドレス宛に、当日の注意事項及び実施教室の案内を送信いたしますので、申込フォーム内の事項を必ず入力してください。

【問い合わせ先】社会連携課 e-mail:renkei[@]hokusei.ac.jp

*メール送信時は、[@]を@に変更してください。

【講師略歴等】

北海道大学医学部卒業後小児科医として勤務。イギリスにて熱帯小児医学を学びアフリカでの臨床医へ転身。ケニア医学研究所を経て2015年ケニアに障害児の療養施設シロアムを設立。その活動は2024年「情熱大陸」2025年「プロフェッショナル仕事の流儀」等の番組で紹介され、設備や資源の乏しい中での献身的な医療・教育活動が注目される。

----

社会連携課 公開講座担当

e-mail:renkei[@]hokusei.ac.jp

*メール送信時は、[@]を@に変更してください。

2025年07月25日

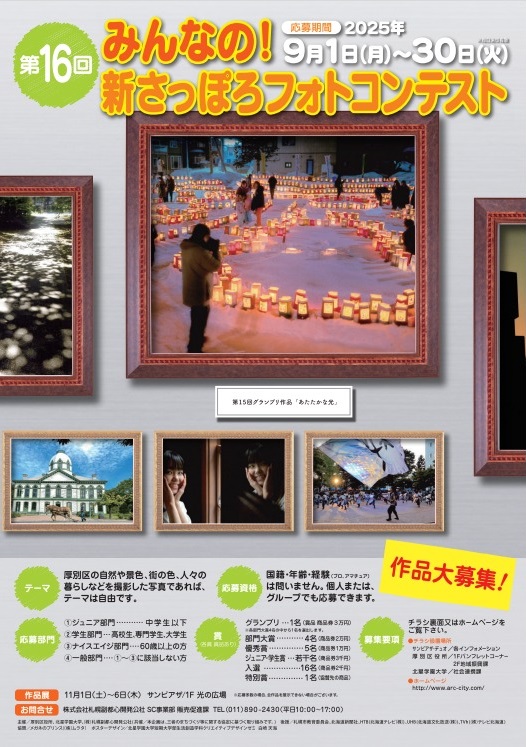

厚別区役所、札幌副都心開発公社、北星学園大学は、2008年10月に産学官の連携協力に関する協定を締結し、その一環として2010年から写真を通して新さっぽろの魅力を再発見し、厚別区のまちづくり活動につなげていこうと「みんなの!新さっぽろフォトコンテスト」を開催し、企画、運営、審査、展示まで三者が協力して運営しています。

【第16回 みんなの!新さっぽろフォトコンテスト】

◆応募期間

2025年9月1日(月)~ 9月30日(火)※当日消印有効

◆テーマ

厚別区の自然や景色、街の色、人々の暮らしなどを撮影した写真であればテーマは自由です。

◆応募部門

①ジュニア部門・・・・中学生以下

②学生部門・・・・・・高校生、専門学生、大学生

③ナイスエイジ部門・・60歳以上の方

④一般部門・・・・・・①~③に該当しない方

◆応募資格

国籍・年齢・経験(プロ・アマチュア)は問いません。個人またはグループでも応募できます。

応募方法等、その他の詳細はこちらからご確認ください。

◆お問合せ先

株式会社札幌副都心開発公社 SC事業部 販売促進課

TEL:011-890-2430(平日10:00~17:00)

2025年07月07日

2025年3月に大学間交流協定を締結した韓南大学校のイ・スンチョル総長一行がこの度北星学園大学を訪問されたので、調印記念式典を執り行いました。

調印記念式典には、両大学が所在する札幌市と大田広域市が本年、姉妹都市提携15周年を迎える記念すべき年であることもあり、札幌市より加藤副市長が参列し祝辞をくださいました。

北星学園大学と韓南大学校は、ともに国際交流・国際教育に関する古い歴史を有するなど共通点が多々あり、いずれも地域に根差した大学を目指すことから、大田広域市と札幌市とも手を携えて、地域ぐるみで交流を盛り上げて行きたいと希望しております。

■協定の概要

北星学園大学と韓南大学校は、両大学の友好関係を促進し、それぞれの地域及び国際社会における学術、教育、文化、福祉の発展のために協定を締結。その目的を達成するために次に掲げる事業を実施し、奨励及び促進していく。

Ⅰ. 学生相互交流

Ⅱ. 教員相互の交流

Ⅲ. 学術及び教育に関する情報の交換

Ⅳ. 共同研究及び教育プロジェクトの開催

Ⅴ. 相互短期文化研修派遣

Ⅵ. その他上記の目的を達成するために必要なあらゆる事業

2025年06月19日

本学教職課程センターでは、毎年8月に本学にて「障害児教育夏季セミナー」を開催してきましたが、今年度につきましては開催しないことを決定いたしました。

これまで当セミナーに参加してくださった方々には大変申し訳ございませんが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先】

北星学園大学社会連携課 障害児教育夏季セミナー係

〒004-8631 札幌市厚別区大谷地西2丁目3番1号

E-mail:renkei@hokusei.ac.jp

2025年06月10日

岩谷学園ひがし北海道日本語学校と北星学園大学は教育実習に関する協定を締結し、6月6日(金)15時より本学にて調印式を執り行いました。

文学部では、2026年度からの登録日本語教員[国家資格]養成プログラム設置を目指して、文部科学省に申請予定(2025.7)であり、「登録日本語教員養成機関」と、学外教育機関との連携協力による「登録実践研修機関」の両方の設置を目指しています。

設置が認められた場合、本学の養成課程を修了した学生は、国家資格取得に必要な「基礎試験」が免除され、さらに今回締結した協定に基づき、岩谷学園ひがし北海道日本語学校(※)で「日本語教育実習」を行うことによって、大学4年間の在学期間中に養成課程と実践研修を修了することが可能となります。

理論と実践を重視した日本語教員養成課程にて、外国人が必要とする日本語能力が十分に身に付けられるような質の高い教員を養成し、グローバルな視点から地域社会に貢献することを目指します。

■協定内容(抜粋)

(教育実習の実施及び役割)

第1条 北星学園大学は、教育実習を行う科目(日本語教育実習、2単位)を開講し、その科目課程に含まれる教壇実習等、日本語教育機関において行うものを「教育実習」と位置付ける。

(2)教育実習には、授業見学、教壇実習前後の指導、教壇実習を含むものとし、その実施を担う機関を「教壇実習機関」とする。

(3)岩谷学園ひがし北海道日本語学校は、教壇実習機関として教育実習生(以下「実習生」)を受け入れる。

(4)北星学園大学は教育実習の計画を立て、教壇実習機関である岩谷学園ひがし北海道日本語学校の意向を確認の上、教育実習の時期・期間、実習生数、実習生を決定する。

(※)岩谷学園ひがし北海道日本語学校は、留学生への日本語教育で20年以上の信頼と実績がある岩谷学園が、中標津町・商工会からの誘致を受け2021年に開校した。町からの留学生修学支援金制度による支援、地域(商工会・町民など)を挙げた支援体制の確立、在留資格認定適正校として安定的な留学生受入れ実績、日本語能力試験(N1~N3)における多数の合格実績を有し、修学意欲の高い留学生が88名在籍している(2025年度)。本学の学生が登録日本語教員を目指すには、最適な教育実習環境が整い、連携協力を通じて互いに日本語教育の発展を図っていくことが可能となる。

2025年06月06日

以下のとおり、公開講座を対面で開催いたしますので、ぜひご参加ください。

【演題】変わり続ける世界で、自分らしく挑むために

【内容】社会が急速に変化する今、未来を切り開くためには、創造的な発想と変化を受け入れる力がますます重要になっています。マーケティングや新規事業、クリエイティブ分野で第一線を走り続ける古川純氏をお迎えし、不確かな時代に必要な「しなやかな思考」と「挑戦する心」について、豊富な経験と実例を交えてわかりやすくお話しいただきます。

【日時】2025年7月8日(火)10時35分~12時15分

【実施場所】北星学園大学内

【講師】古川 純 氏(株式会社FT&M 代表取締役)

【参加費】無料

【申込締切】<申し込みは締め切りました>

【問い合わせ先】社会連携課 e-mail:renkei[@]hokusei.ac.jp

*メール送信時は、[@]を@に変更してください。

【講師略歴等】

NOSIGER株式会社co-producer、神奈川大学講師、北海道東京余市会広報役員、大阪ガスブランドプロデューサー、DLE鷹の爪コンテンツプロデューサー、丸井tsumiki証券アンバサダー。講談社でマーケティング・新規事業に従事。起業家・執筆家・コンテンツプロデューサー

「旅と本」87ヶ国の旅と1万冊の読書。北海道・東京・関西・沖縄 多拠点生活。著書「TIME≠MONEY」受賞 STARTUPHOKKAIDO最優秀賞。作品 日本初ブックカフェ、日本初電子雑誌、出版界最大のメディアミックス企画「島耕作CLUB GENT」

----

社会連携課 公開講座担当

e-mail:renkei[@]hokusei.ac.jp

*メール送信時は、[@]を@に変更してください。

2025年05月23日

北海道行政書士会と北星学園大学及び北星学園大学短期大学部は相互連携・協力に関する協定を締結し、5月19日(月)10時半より本学にて調印式を執り行いました。

協定の目的、連携・協力の主な取り組みについては以下の通りです。

●協定の目的

・学生教育への協力:法務実務を学ぶ機会の提供

・学術交流の促進:大学と行政書士による共同研究の推進

・地域社会への貢献:法務サービスの充実と市民への支援強化

●連携・協力の主な取り組み

(1)外部講師の派遣

行政書士を外部講師として招き、法律・経営・福祉に関する講義を実施

(2)学術交流・共同研究

行政書士と大学研究者が共同で研究を行い、実務に根ざした学問の深化を目指す

(3)学生の実務教育の充実

行政書士会のネットワークを活かし、学生に実務の場を提供

これまでも、本学では行政書士による講義や、法務分野に関する学術交流などを展開しています。特に経済学部経済法学科の講義では、行政書士会の講師派遣を受け「自主交渉援助型調停」についての実践的な学びの提供を受けてきました。

今後は協定を通じて実践的な法務教育の充実を図り、地域社会と連携した教育・研究の推進に取り組んでいきます。また、行政書士の専門性を活かした社会貢献活動を強化し、地域住民への法的支援にも寄与することを目指してまいります。

2025年05月07日

本学チャペルにて「パイプオルガンコンサート~北の星に向かって~」と題し、パイプオルガンコンサートを5/24(土)に開催いたします。奏者は、第25代札幌コンサートホール専属オルガニストのファニー・クソー氏です。

申込者多数のため、受付を終了しました。

お申込みは「申込みフォーム」よりお願いいたします。申込受付は5/12(月)から開始いたします。

皆様のお越しをお待ちしています。

日 時:5月24日(土) 開場13:30

開演14:00

会 場:北星学園大学チャペル

札幌市厚別区大谷地西2-3-1

※入場無料

※主な演奏曲

モーツァルト:きらきら星変奏曲

J.S. バッハ:パッサカリアとフーガ ハ短調 BWV582

ヴィエルヌ:「幻想的小品集」より 太陽への賛歌と夕べの星

オーベルタン:星のためのソナチネ ほか

2025年04月18日

本学と北海道テレビ放送株式会社(以下、HTB 本社:札幌市中央区)は、社会的役割を担う人材の育成や地域活性化に資する情報発信等について連携するため、本学で調印式を行い、HTBの寺内達郎社長と本学の中村和彦学長が協定に署名を交わし、包括連携協定が締結されました。

調印式では卒業生でHTBの情報番組「イチオシ!!」に出演している多田萌加さんからのサプライズコメント動画やHTB社長と本学学生との質疑応答のほか、onちゃんと演舞同好会メンバーによる「onちゃんおはようたいそう」も披露されました。

本学はおよそ20年にわたりHTBと協力し、経済学科ではアナウンサーやディレクター等を講師として迎えた講義等も行ってきました。今回の包括連携協定により、地域社会の活性化に役立つコンテンツ制作やイベント等を今後は共同で展開していく予定です。

|

|

|

|

- 【対面開催】10/21(火)短期大学部生活創造学科公開講座開催のお知らせ2025.09.04

- 「第16回 みんなの!新さっぽろフォトコンテスト」作品を募集します2025.07.25

- 韓国の韓南大学校と大学間交流協定の調印記念式典を執り行いました2025.07.07

- 「 障害児教育夏季セミナー」の開催見送りについて2025.06.19

- 岩谷学園ひがし北海道日本語学校と教育実習に関する協定調印式を執り行いました2025.06.10

- 【申込受付終了】7/8(火)短期大学部英文学科公開講座開催のお知らせ2025.06.06

- 北海道行政書士会との相互連携・協力に関する協定調印式を執り行いました2025.05.23

- 【受付終了】パイプオルガンコンサート(本学チャペル)のお知らせ(5/24)2025.05.07

- 本学と北海道テレビ放送株式会社(HTB)が包括連携協定を締結ー調印式を実施ー2025.04.18

- 韓南大学校との交流協定を締結、2025年度春期より派遣留学の募集を開始します2025.04.07