ニュース

News

2025年06月25日

青年海外協力隊事務局などを担当されているJICAの小林広幸理事、JICA北海道(札幌)の中川岳春所長、国内事業部の高嶋清史次長、青年海外協力隊事務局社会連携促進課の磯貝白日参事役、JICA北海道(札幌)の佐々木美穂次長が北星学園大学にお越しになりました。北星学園大学はJICA北海道(札幌)に非常に近い場所に位置しており、これまでに51名の卒業生が青年海外協力隊として派遣された実績があります。今後の更なる協力・連携に向けて、大学全体で検討していくための様々な情報交換・意見交換となりました。

|

|

6月25日(火)、「国際交流特別講義K」の授業で、「アフリカに甲子園を!」と題して、一般財団法人アフリカ野球・ソフト振興機構(J-ABS)代表理事の友成晋也氏を特別講師としてお招きしました。今回は、タンザニアから北海道札幌南高等学校に留学中のアルファ君、そして北海道札幌南高等学校野球部の池田コーチにもご参加いただきました。

友成氏は、長年、野球を通じてアフリカの教育と人材育成に貢献されてきました。現役の大学生でもある池田コーチは、J-ABSのスタディ・ツアーに参加したことをきっかけに、クラウドファンディングで資金集めを行い、アルファ君を日本に招くことを実現させました。

講演の冒頭では、アルファ君が日本語で自己紹介を行い、続いて本学学生たちとの質疑応答が行われました。友成氏にはこれまでの職歴や活動内容について、多くの質問が寄せられました。また、アルファ君には英語で、出身地タンザニアの文化や野球を始めたきっかけ、日本での生活で驚いたことなどについて質問を行い、活発な交流が行われました。

今回の講演会は、学生たちにとって国際理解を深める貴重な機会となりました。今後もこのような学びの場を大切にしていきたいと考えています。

一般財団法人アフリカ野球・ソフト振興機構(J-ABS)HP。

■講演の様子

|

|

|

2025年06月23日

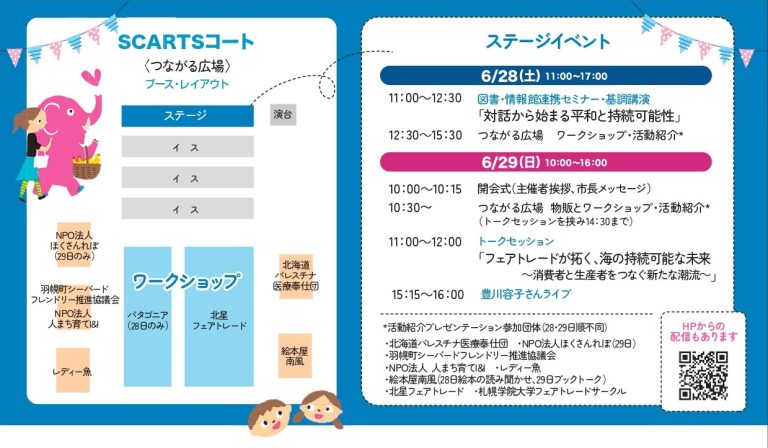

いよいよ今週末 6月28日(土)および29日(日)の2日間、本学経済学部 萱野 智篤 教授が実行委員長を務める「フェアトレードフェスタ in さっぽろ2025」が、札幌市民交流プラザにて開催されます。

「フェアトレードフェスタ in さっぽろ」のはじまりは、2002年に道内初のフェアトレード商品専門店「これからや」とその想いに共鳴する人によって開催された屋内イベントです。その後、フェアトレードの国内版として就労応援や震災復興支援などの取り組みと手をつなぐ中でその輪を広げ、2007年からは大通公園での野外開催を実現。それ以降は札幌の初夏の風物詩として多くの市民の皆様に親しまれてきました。

今年は、「All about Sustainability - 持続可能性のすべて」をテーマとして、札幌市図書・情報館との連携セミナーやフェアトレードをはじめとする持続可能な世界を作る活動にかかわる様々な分野の人々が参加します。

|

|

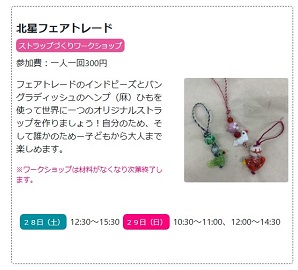

フェアトレードに関わる北海道内外の23店舗・団体が出展し、フェアトレード商品の紹介と販売を行い、本学学生サークル・北星フェアトレードも、ベトナム、バングラデシュの生産者と連携したオリジナルなフェアトレード商品の販売とインド・バングラデシュのビーズと紐を使ったフェアトレードストラップづくりのワークショップを行います。

お誘いあわせのうえ、ぜひ足をお運びください。

<北星フェアトレード 代表からのごあいさつ>

北星フェアトレードでは、フェアトレード商品販売とワークショップを行います!

|

|

▶フェアトレード商品販売

6月28日(土)11:00〜17:00

シックでお洒落な石炭アクセサリーや麻の丈夫で使い勝手ばっちりなバックなどを販売します!大学生が選び抜いた商品をたっぷりご用意しました!ブースにてお待ちしております🌱

▶フェアトレードストラップ作りワークショップ

6月28日(土)12:30〜15:30

6月29日(日)10:30〜11:00、12:00~14:30

世界で一つだけのオリジナルストラップ作り体験!

色とりどりで可愛いビーズと7色の麻の紐から自由にお選びいただけます!☺️ぜひ、オリジナルのフェアトレードストラップを作りにお越しください!大学生スタッフが優しく作り方をお教えします!

*1回300円

*所要時間;10分程度

北星フェアトレード代表 宍戸 芽衣

|

|

▲過去開催回の様子

-

<関連リンク>

- フェアトレードフェスタ in さっぽろ2025(公式サイト)

- 北星フェアトレード(Instagram)

- 本学フェアトレード憲章

2025年06月20日

2025年06月19日

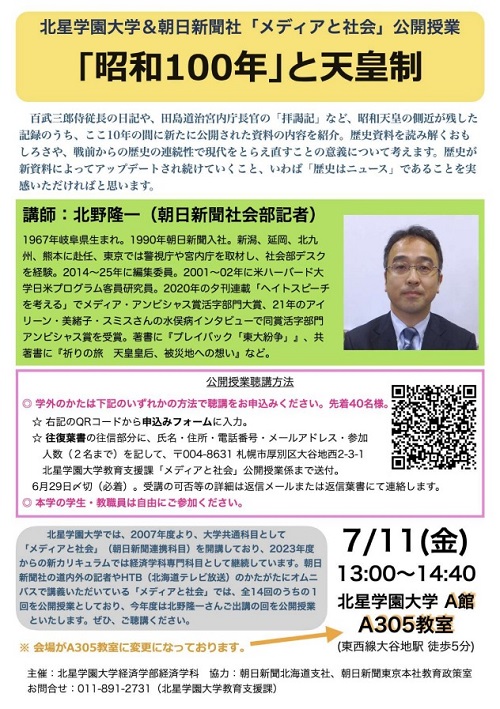

本学経済学科と朝日新聞社が開講している「メディアと社会」の公開授業を以下のとおり対面で開催いたします。ぜひご参加ください。

【演題】「昭和100年」と天皇制

【内容】天皇制と日本人のくらし、憲法とのかかわりに触れた上で、昭和天皇と戦争のかかわりについて、最近公表された資料から読み解き、歴史が新資料によってアップデートされ続けていくこと、いわば「歴史はニュース」であることをお話します。さらに、平成の天皇・皇后の慰霊の旅に触れることを通じて、戦後補償や日本と他国との国際関係について考えます。

【日時】2025年7月11日(金)13:00~14:40

【実施場所】北星学園大学 A館 A305教室

【講師】北野 隆一 氏(朝日新聞社会部記者)

【参加費】無料

【申込方法】

<申し込みは締め切りました>

【定員】先着40名

【受講可否の連絡】返信ハガキまたは返信メールにて通知

【問い合わせ先】北星学園大学 教育支援課:011-891-2731(代表)

【主催】北星学園大学 経済学部 経済学科

【講師略歴等】

1990年朝日新聞入社。新潟、宮崎・延岡、北九州、熊本に赴任、東京では警視庁や宮内庁を取材、社会部デスクを経験。2014~25年に編集委員。2001~02年に米ハーバード大学日米プログラム客員研究員。2020年の夕刊連載「ヘイトスピーチを考える」でメディア・アンビシャス賞活字部門大賞、21年のアイリーン・美緒子・スミスさんの水俣病インタビューで同賞活字部門アンビシャス賞を受賞。著書多数。

2025年06月19日

本学教職課程センターでは、毎年8月に本学にて「障害児教育夏季セミナー」を開催してきましたが、今年度につきましては開催しないことを決定いたしました。

これまで当セミナーに参加してくださった方々には大変申し訳ございませんが、ご了承くださいますようお願い申し上げます。

【問合せ先】

北星学園大学社会連携課 障害児教育夏季セミナー係

〒004-8631 札幌市厚別区大谷地西2丁目3番1号

E-mail:renkei@hokusei.ac.jp

2025年06月19日

6月18日(水)、本学学長室にて「同窓会奨励金授与式」を行い、今年度採用された奨励生2名に奨励金を授与しました。

岡田同窓会長、中村学長からの挨拶のあと、奨励生からお礼の言葉と近況報告等がありました。

本年度は、英語教育や言語学分野での社会貢献のため、教職課程を履修する傍ら多くの語学検定資格を取得している沖田さん(秋季にアイルランド国立大学・コーク校へ派遣留学予定)、観光業における国際的な舞台での活躍を目指し、米国・フロリダ州のディズニーリゾートでインターンシップ中の田辺さん(留学中のため欠席)と、グローバルな活動を志す在学生が採用されました。

北星学園大学同窓会では、1976年に「同窓会奨励生制度」を発足し、これまで274名の在学生が奨励生として採用されています。採用条件は、「勉学・サークル活動・ボランティア活動などに意欲的な学生」と「同窓会活動に積極的に参加してくれる学生」の2つです。

学生からの「自己推薦文」を基に同窓会役員で審査し、採用しています。

今年度選ばれた奨励生たちが、これからも様々な活動に励み、同窓会活動(同窓会SNSへの投稿や同窓生向け広報誌の寄稿)に協力してくれることを期待しています。

北星学園大学同窓会事務局(社会連携課)

<関連リンク>

・「同窓会奨励生」募集のお知らせ(2025.4.1)

2025年06月16日

本学の海外協定校である ウィスコンシン大学ミルウォーキー校より、Kate Betkaさん(Study Abroad Program Manager)が、本学を訪問されました。

これまでも本学の学生が同大学で充実した留学生活を送っており、現在、同大学の学生達も留学生として本学で学んでいます。

今後もより活発な相互交流を通して、本学の国際性を更に高めていきたいと思います。

▲写真右より 片岡 徹 国際教育センター長(文学部心理・応用コミュニケーション学科教授)、ウィスコンシン大学ミルウォーキー校 Kate Betkaさん(Study Abroad Program Manager)、加藤 幸子 国際教育課 課長

- <関連リンク>

- ウィスコンシン大学ミルウォーキー校

- 北星学園大学 国際交流・留学

2025年06月13日

6月6日に行われた、岩谷学園ひがし北海道日本語学校との教育実習に関する協定調印式の模様が6月7日の北海道新聞に掲載されました。

記事の詳細は画像をクリックしてご覧ください。

<関連リンク>

- 岩谷学園ひがし北海道日本語学校と教育実習に関する協定調印式を執り行いました(2025.6.10)

- 岩谷学園ひがし北海道日本語学校(公式WEBサイト)

- 社会福祉学部研究生が第49回日本自殺予防学会総会にて学会発表を行いました2025.09.12

- 心理学科 牧田 浩一 教授が、一般社団法人「日本遊戯療法学会」2024年度学術奨励賞を受賞しました。2025.09.11

- 社会福祉学部の学生2名の活動が北海道新聞に掲載されました2025.09.11

- 大学・短大卒業後15年以内の卒業生は調査回答にご協力ください2025.09.09

- 北星学園大学 第64回星学祭(10月12日)開催決定2025.09.09

- 経済学部 鈴木 克典 教授へのインタビューが北海道建設新聞に掲載されました2025.09.04

- 【対面開催】10/21(火)短期大学部生活創造学科公開講座開催のお知らせ2025.09.04

- 北星学園大学〜廻〜(演舞同好会)が札幌市の姉妹都市である韓国・大田広域市の「大田0時祭り」でよさこいを披露しました2025.09.02

- 動画コンテンツ「研究者Story」にベリャコーフ先生(文学部 英文学科)を公開しました2025.09.01

- 英文学科の学生がACUCA Student Campに参加しました2025.09.01

アーカイブ

- 2025.09

- 2025.08

- 2025.07

- 2025.06

- 2025.05

- 2025.04

- 2025.03

- 2025.02

- 2025.01

- 2024.12

- 2024.11

- 2024.10

- 2024.09

- 2024.08

- 2024.07

- 2024.06

- 2024.05

- 2024.04

- 2024.03

- 2024.02

- 2024.01

- 2023.12

- 2023.11

- 2023.10

- 2023.09

- 2023.08

- 2023.07

- 2023.06

- 2023.05

- 2023.04

- 2023.03

- 2023.02

- 2023.01

- 2022.12

- 2022.11

- 2022.10

- 2022.09

- 2022.08

- 2022.07

- 2022.06

- 2022.05

- 2022.04

- 2022.03

- 2022.02

- 2022.01

- 2021.12

- 2021.11

- 2021.10

- 2021.09

- 2021.08

- 2021.07

- 2021.06

- 2021.05

- 2021.04

- 2021.03

- 2021.02

- 2021.01

- 2020.12

- 2020.11

- 2020.10

- 2020.09

- 2020.08

- 2020.07

- 2020.06

- 2020.05

- 2020.04

- 2020.03

- 2020.02

- 2020.01

- 2019.12

- 2019.11

- 2019.10

- 2019.09

- 2019.08

- 2019.07

- 2019.06

- 2019.05

- 2019.04

- 2019.03

- 2019.02

- 2019.01

- 2018.12

- 2018.11

- 2018.10

- 2018.09

- 2018.08

- 2018.07

- 2018.06

- 2018.05

- 2018.04

- 2018.03

- 2018.02

- 2018.01

- 2017.12

- 2017.11

- 2017.10

- 2017.09

- 2017.08

- 2017.07

- 2017.06

- 2017.05

- 2017.04

- 2017.03

- 2017.02

- 2017.01

- 2016.12

- 2016.11

- 2016.10

- 2016.09

- 2016.08

- 2016.07

- 2016.06

- 2016.05

- 2016.04

- 2016.03

- 2016.02

- 2016.01

- 2015.12

- 2015.11

- 2015.10

- 2015.09

- 2015.08

- 2015.07

- 2015.06

- 2015.05

- 2015.04

- 2015.03

- 2015.02

- 2015.01

- 2014.12

- 2014.11

- 2014.10

- 2014.09

- 2014.08

- 2014.07

- 2014.06

- 2014.05

- 2014.04

- 2014.03

- 2014.02