ニュース

News

2025年07月07日

2025年3月に大学間交流協定を締結した韓南大学校のイ・スンチョル総長一行がこの度北星学園大学を訪問されたので、調印記念式典を執り行いました。

調印記念式典には、両大学が所在する札幌市と大田広域市が本年、姉妹都市提携15周年を迎える記念すべき年であることもあり、札幌市より加藤副市長が参列し祝辞をくださいました。

北星学園大学と韓南大学校は、ともに国際交流・国際教育に関する古い歴史を有するなど共通点が多々あり、いずれも地域に根差した大学を目指すことから、大田広域市と札幌市とも手を携えて、地域ぐるみで交流を盛り上げて行きたいと希望しております。

■協定の概要

北星学園大学と韓南大学校は、両大学の友好関係を促進し、それぞれの地域及び国際社会における学術、教育、文化、福祉の発展のために協定を締結。その目的を達成するために次に掲げる事業を実施し、奨励及び促進していく。

Ⅰ. 学生相互交流

Ⅱ. 教員相互の交流

Ⅲ. 学術及び教育に関する情報の交換

Ⅳ. 共同研究及び教育プロジェクトの開催

Ⅴ. 相互短期文化研修派遣

Ⅵ. その他上記の目的を達成するために必要なあらゆる事業

2025年07月04日

本学経済学部 経済学科 藤井 康平 専任講師が、毎日新聞出版発行の週刊エコノミストにコラムを寄稿しています。

藤井専任講師は「学者が斬る 視点争点」という見開き2ページのコーナーを、月1度・5カ月にわたって担当します。

連載初回の7月1日・8日合併号では、「増加する地域の『再エネトラブル』」というタイトルで、専門である環境経済学・環境政策論の観点から、政府の掲げる2050年のカーボンニュートラル(脱炭素実現)の推進によって増加する再エネトラブルと、再エネ推進と規制で揺れる立地自治体のジレンマについて論じています。

なお、オンライン版はこちらからご覧いただけます(一部有料)。

<関連リンク>

・研究者Story 藤井 康平先生(北星学園大学 受験生Web)

2025年07月03日

第1回札幌地区父母懇談会を6/28(土)に本学にて開催しました。当日は88組123名の在学生保護者の皆さまが出席してくださいました。

今年度は各プログラムの前に学生食堂で昼食を召し上がっていただき、学科教員との個人面談や就職支援課員との就職相談のほか、キャンパスツアーや各種相談(修学・学費・奨学金等)を行いました。

今年度これから開催する父母懇談会は、下表のとおりです。旭川、北見、帯広、釧路、函館、苫小牧でも開催いたしますので、お近くにお住まいの保護者の皆さまぜひお越しください。

地方会場の申込締切日は 7/4(金)となっております。

申込みフォームからお忘れなくお申込みください。

| 日にち | 開催地区 | 会場 | 申込締切 |

|---|---|---|---|

| ①8月23日(土) | 旭川地区父母懇談会 | 旭川トーヨーホテル 旭川市7条通7丁目32-12 |

受付終了 |

| ②8月24日(日) | 北見地区父母懇談会 | ホテル黒部 北見市北7条西1丁目 |

|

| ③8月30日(土) | 帯広地区父母懇談会 | ホテルグランテラス帯広 帯広市西1条南11-2 |

|

| ④8月31日(日) | 釧路地区父母懇談会 | 釧路プリンスホテル 釧路市幸町7丁目1番地 |

|

| ⑤9月6日(土) | 函館地区父母懇談会 | プレミアホテル -CABIN PRESIDENT- 函館 函館市若松町14番10号 |

|

| ⑥9月7日(日) | 苫小牧地区父母懇談会 | グランドホテルニュー王子 苫小牧市表町4丁目3-1 |

|

| ⑦ 11月8日(土) | 第2回札幌地区父母懇談会 | 北星学園大学校舎 | 10/3(金) |

当日のスケジュールの詳細はこちらからご確認ください。

後援会事務局

2025年07月03日

後援会地区別父母懇談会を下表のとおり開催いたします。

全会場にて、学科教員との個別面談(修学状況等)や個別の就職相談を行います。また、札幌会場ではキャンパス内で学食での昼食を、地方会場ではホテルでの昼食をご用意しております。

さらに、札幌会場では、奨学金・学費・修学に関する相談ブースや本学職員によるキャンパスツアーを予定しています。

お申込みは、申込みフォームからお願いします。

多くのご父母の皆様の出席をお待ちしております。

| 日にち | 開催地区 | 会場 | 申込締切 |

|---|---|---|---|

| ①6月28日(土) | 第1回札幌地区父母懇談会 [終了しました] |

北星学園大学 校舎 | 申し込みを締め切りました |

| ②8月23日(土) | 旭川地区父母懇談会 | OMO7旭川 旭川市6条通9丁目 |

申し込みを締め切りました |

| ③8月24日(日) | 北見地区父母懇談会 | ホテル黒部 北見市北7条西1丁目 |

|

| ④8月30日(土) | 帯広地区父母懇談会 | ホテルグランテラス帯広 帯広市西1条南11-2 |

|

| ⑤8月31日(日) | 釧路地区父母懇談会 | 釧路プリンスホテル 釧路市幸町7丁目1番地 |

|

| ⑥9月6日(土) | 函館地区父母懇談会 | プレミアホテル -CABIN PRESIDENT- 函館 函館市若松町14番10号 |

|

| ⑦9月7日(日) | 苫小牧地区父母懇談会 | グランドホテルニュー王子 苫小牧市表町4丁目3-1 |

|

| ⑧11月8日(土) | 第2回札幌地区父母懇談会 | 北星学園大学 校舎 | 10月3日(金) |

*それぞれ申込締切日が異なりますのでお忘れなくお申込みください。

詳細はこちらからご確認ください。

【申込み方法】

申込みフォームからお申込みください。

- 【申込締切日】

- [終了しました] 6/28(土)第1回札幌地区父母懇談会:申し込みを締め切りました

- 8月~9月の各地区父母懇談会:申し込みを締め切りました

- 11/8(土)第2回札幌地区父母懇談会:10/3(金)締切

※全保護者宛に5/9(金)以降に案内文書が届きますので、併せてご確認ください。

※学生本人は出席できませんので、ご了承ください。

※この父母懇談会は、学科教員との面談は必須で開催しております。面談の際に、お子様の成績等の個別資料をお渡しいたします。面談時間は当日お知らせいたしますが、空き時間を利用し就職相談や各種相談、キャンパスツアーなどにご参加ください。ご理解のうえお申込みください。

【問合せ・申込み先】

北星学園大学 後援会事務局(社会連携課)

TEL:011-891-2731 FAX:011-896-8311

E-mail:kouenkai@hokusei.ac.jp

2025年07月01日

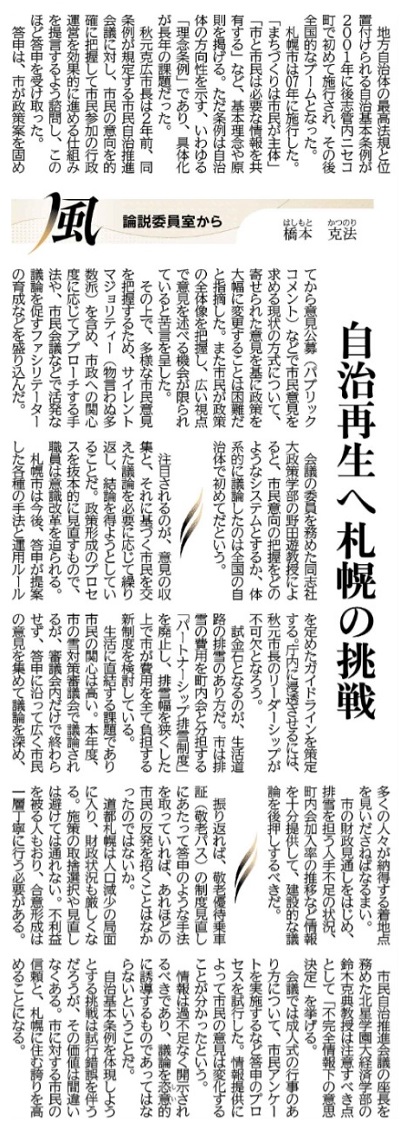

経済学部 経営情報学科 鈴木 克典 教授のコメントが、6月29日の北海道新聞の社説に掲載されました。

<風・論説委員室から>と題されたコラムにおいて、鈴木教授は札幌市の第5次市民自治推進会議座長として、市民参加型の行政運営を進める上での注意点についてコメントしています。

<関連リンク>

経済学部 鈴木 克典 教授の市民自治推進会議委員としての活動が北海道新聞に掲載されました(2025.5.26)

経済学部 鈴木 克典教授が札幌市 市民自治推進会議委員に任命されました(2023.8.31)

2025年07月01日

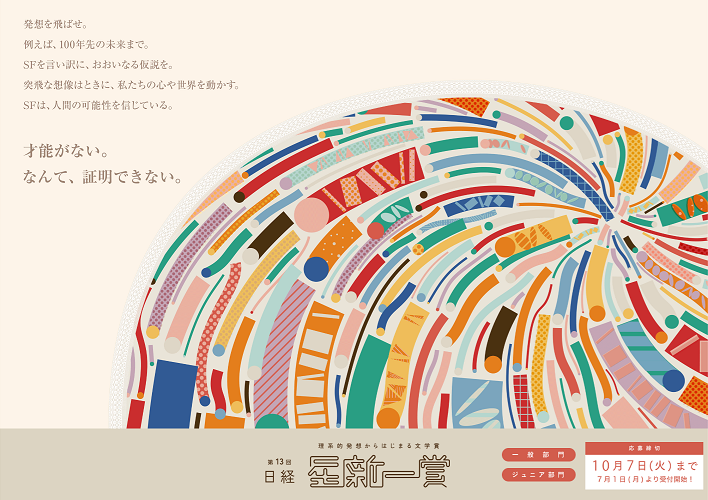

文学部 山本 範子 教授が、筆名の 立原 透耶 名義で 日本経済新聞主催・ 第13回 日経 星 新一 賞 の最終審査を担当します。

本賞は、ショートショート作品で知られた日本SF界の第一人者である 星 新一 氏 の名を冠し、理系的な発想に基づいたショートショート、および短編小説を公募しています。

星氏の圧倒的な想像力よって創作された「理系文学」を土俵に、理系的アイデアとその先にある物語を競う賞として、一般部門、ジュニア部門に分けて募集されているほか、人間以外(人工知能等)からの応募も受け付けしています。

<関連リンク>

2025年06月30日

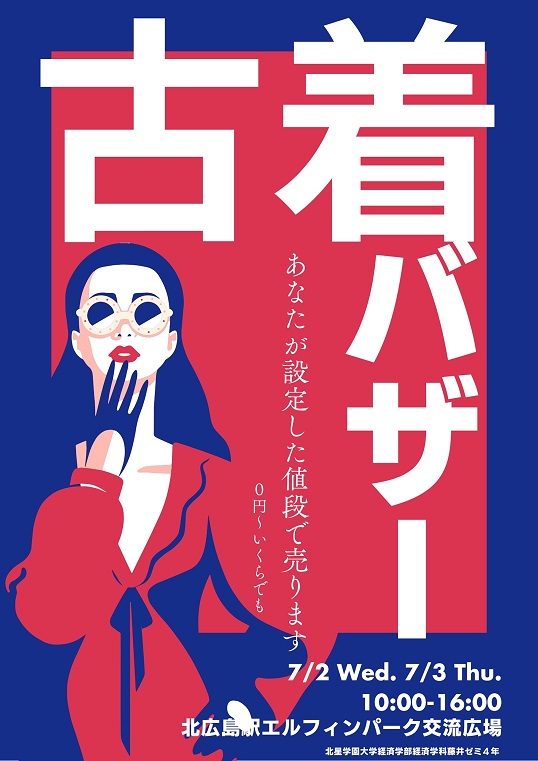

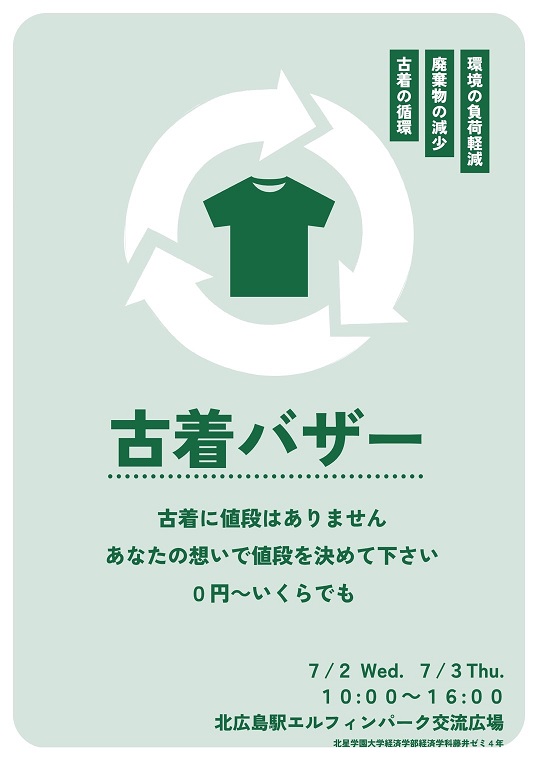

経済学部 藤井ゼミ4年 古着回収班が古着バザーを開催します。

昨年12月に開催したバザー後、本学園附属高校とCAPO大谷地で回収した古着の販売がメインになります。

|

|

期間:7月2日(水)~7月3日(木)

時間:10:00〜16:00

場所:北広島駅エルフィンパーク交流広場

期間:7月5日(土)

時間:13:00〜20:00

場所:苫小牧市勇払マリーナ(ゆうふつ花火大会での出店)

すべての商品を購入者の希望する価格で販売します。ぜひ足をお運びください。

また、7月末には白石まちづくりイベント広場での出展も予定しています。詳細につきましては追ってお知らせいたします。

<関連リンク>

・北星学園大学 藤井ゼミ4期生 古着回収班

・【12/17~20開催】経済学部 藤井ゼミ 古着回収班によるバザーのお知らせ(2024.12.16)

2025年06月27日

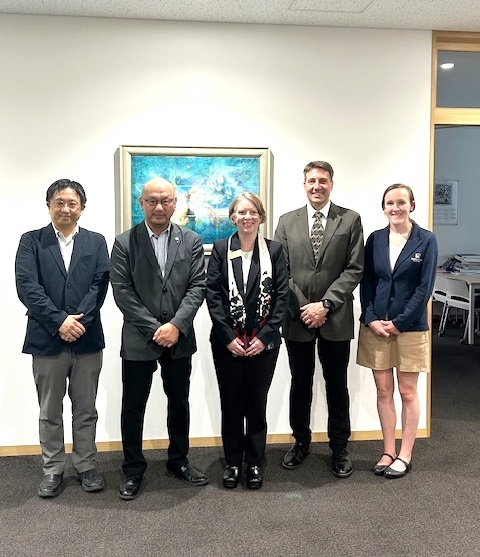

本学の海外協定校である ブエナ・ビスタ大学より、Heidi Manning学務担当副学長/プロボスト(Vice President for Academic Affairs/Provost)、Steven Mills教授(スペイン語)、Kristen Fox講師(交換交流プログラム)が、本学を訪問されました。

本学とは1983年から学生の交換を行っており、米国ルイス&クラーク大学に次ぐ協定関係の歴史があります。

現在までブエナ・ビスタ大学から約70人が来学し、本学からは110人以上を派遣するなど相互の交流が大変活発な大学の一つです。

今後も更に協力関係をより強固なものとしていきたいと考えています。

▲写真右より Kristen Fox 講師(交換交流プログラム)、Steven Mills教授(スペイン語)、Heidi Manning 学務担当副学長/プロボスト(Vice President for Academic Affairs/Provost)、中村 和彦 学長、片岡 徹 国際教育センター長(文学部 心理・応用コミュニケーション学科 教授)

- <関連リンク>

- ブエナ・ビスタ大学

- 北星学園大学 国際交流・留学

2025年06月26日

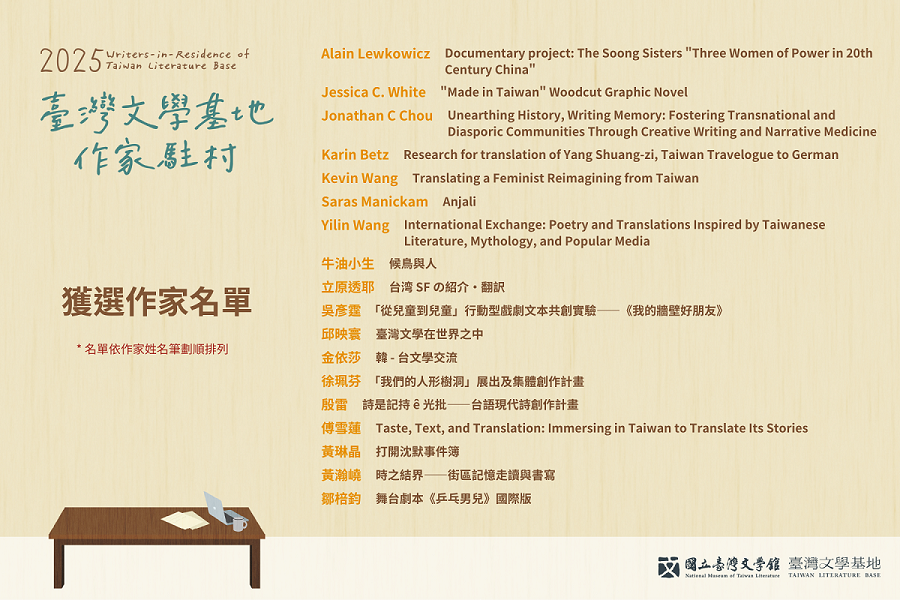

国立台湾文学館が全世界に向けて公募している滞在型企画「2025 臺灣文學基地作家駐村(2025 台湾文芸基地 ライター・イン・レジデンス)」に、本学文学部 山本 範子 教授が、筆名である立原 透耶として選出されました。

こちらのプロジェクトは国立台湾文学館 台北支部が、台湾の文学と文化の創造と実験を奨励し、作家、読者、国際的な文学コミュニティとの交流を促進するため各国から作家を選抜・招聘しているものです。

山本教授は、台湾文学の魅力を発信する場として日本統治時代の官僚宿舎をリノベーションし一般開放されている台湾文学基地内にある歴史的建造物「ミューズガーデン」に来年3月に滞在し、執筆活動のほか読者との交流イベントなど開催する予定です。

<関連リンク>

- 社会福祉学部研究生が第49回日本自殺予防学会総会にて学会発表を行いました2025.09.12

- 心理学科 牧田 浩一 教授が、一般社団法人「日本遊戯療法学会」2024年度学術奨励賞を受賞しました。2025.09.11

- 社会福祉学部の学生2名の活動が北海道新聞に掲載されました2025.09.11

- 大学・短大卒業後15年以内の卒業生は調査回答にご協力ください2025.09.09

- 北星学園大学 第64回星学祭(10月12日)開催決定2025.09.09

- 経済学部 鈴木 克典 教授へのインタビューが北海道建設新聞に掲載されました2025.09.04

- 【対面開催】10/21(火)短期大学部生活創造学科公開講座開催のお知らせ2025.09.04

- 北星学園大学〜廻〜(演舞同好会)が札幌市の姉妹都市である韓国・大田広域市の「大田0時祭り」でよさこいを披露しました2025.09.02

- 動画コンテンツ「研究者Story」にベリャコーフ先生(文学部 英文学科)を公開しました2025.09.01

- 英文学科の学生がACUCA Student Campに参加しました2025.09.01

アーカイブ

- 2025.09

- 2025.08

- 2025.07

- 2025.06

- 2025.05

- 2025.04

- 2025.03

- 2025.02

- 2025.01

- 2024.12

- 2024.11

- 2024.10

- 2024.09

- 2024.08

- 2024.07

- 2024.06

- 2024.05

- 2024.04

- 2024.03

- 2024.02

- 2024.01

- 2023.12

- 2023.11

- 2023.10

- 2023.09

- 2023.08

- 2023.07

- 2023.06

- 2023.05

- 2023.04

- 2023.03

- 2023.02

- 2023.01

- 2022.12

- 2022.11

- 2022.10

- 2022.09

- 2022.08

- 2022.07

- 2022.06

- 2022.05

- 2022.04

- 2022.03

- 2022.02

- 2022.01

- 2021.12

- 2021.11

- 2021.10

- 2021.09

- 2021.08

- 2021.07

- 2021.06

- 2021.05

- 2021.04

- 2021.03

- 2021.02

- 2021.01

- 2020.12

- 2020.11

- 2020.10

- 2020.09

- 2020.08

- 2020.07

- 2020.06

- 2020.05

- 2020.04

- 2020.03

- 2020.02

- 2020.01

- 2019.12

- 2019.11

- 2019.10

- 2019.09

- 2019.08

- 2019.07

- 2019.06

- 2019.05

- 2019.04

- 2019.03

- 2019.02

- 2019.01

- 2018.12

- 2018.11

- 2018.10

- 2018.09

- 2018.08

- 2018.07

- 2018.06

- 2018.05

- 2018.04

- 2018.03

- 2018.02

- 2018.01

- 2017.12

- 2017.11

- 2017.10

- 2017.09

- 2017.08

- 2017.07

- 2017.06

- 2017.05

- 2017.04

- 2017.03

- 2017.02

- 2017.01

- 2016.12

- 2016.11

- 2016.10

- 2016.09

- 2016.08

- 2016.07

- 2016.06

- 2016.05

- 2016.04

- 2016.03

- 2016.02

- 2016.01

- 2015.12

- 2015.11

- 2015.10

- 2015.09

- 2015.08

- 2015.07

- 2015.06

- 2015.05

- 2015.04

- 2015.03

- 2015.02

- 2015.01

- 2014.12

- 2014.11

- 2014.10

- 2014.09

- 2014.08

- 2014.07

- 2014.06

- 2014.05

- 2014.04

- 2014.03

- 2014.02